障がいをお持ちのお子さんの将来、どんな仕事ができるのか心配していませんか?実は今、テクノロジーの進化によって障がいのある方の可能性が大きく広がっているんです。

私の息子も発達障がいがあり、従来の就労スタイルになじめず悩んでいました。でも、就労継続支援B型事業所「ナナイロテラス」を利用し始めてからは、デジタルツールを活用した新しい働き方に出会い、生き生きと活動するようになったんです!

「うちの子にパソコンなんて…」と思っていた私の考えは完全に覆されました。タブレットやAIアシスタントなど、最新テクノロジーは障がいのある方の「できない」を「できる」に変えてくれるんです。

このブログでは、株式会社Preferlinkが運営する就労継続支援B型やグループホームでの実体験をもとに、テクノロジーがどのように障がいのある方の可能性を広げているのか、具体的な事例とともにお伝えします。

お子さんや家族の未来に希望が持てるヒントがきっと見つかりますよ。障がいとテクノロジーの新しい関係性を一緒に探っていきましょう!

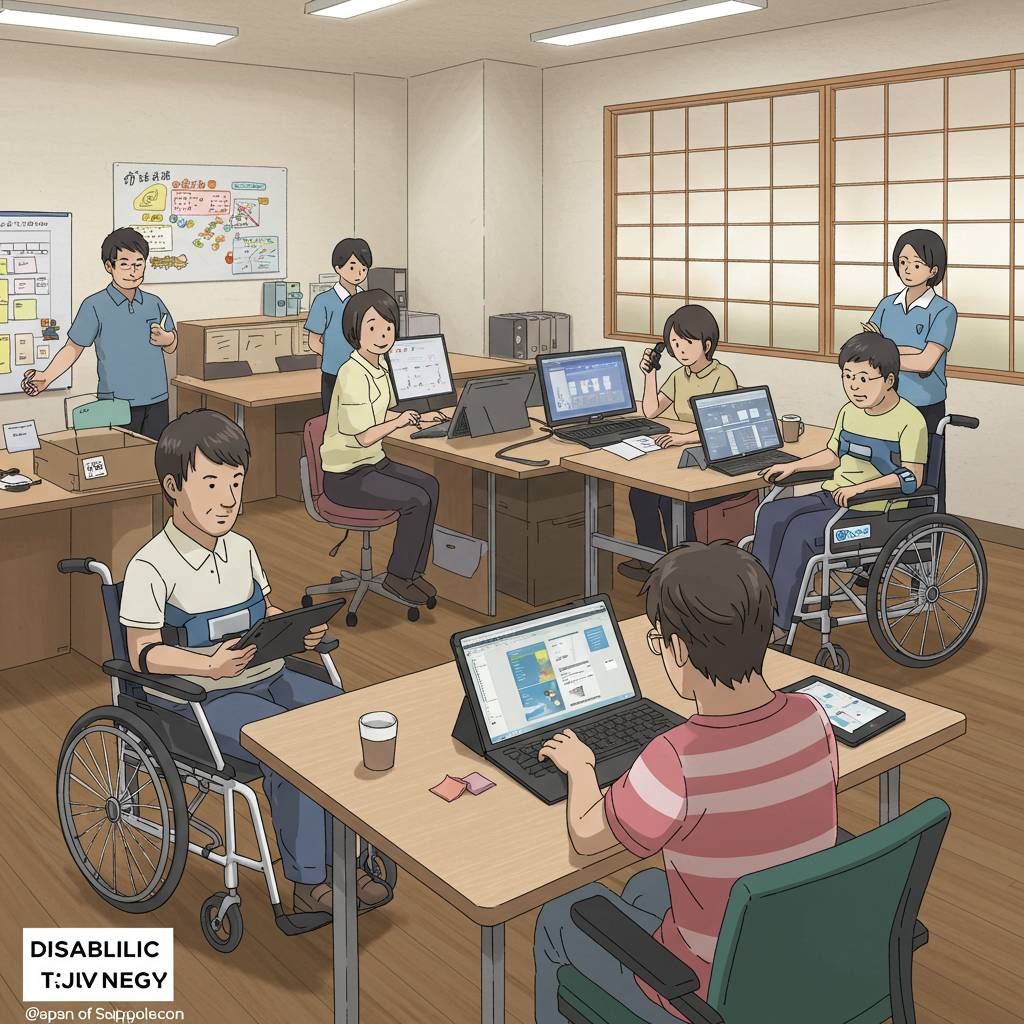

障がいのある方の就労支援の場として重要な役割を果たしているB型事業所。従来は軽作業や手作業が中心でしたが、近年ではテクノロジーの導入により、働き方に大きな変革が起きています。

例えば、大阪市のB型事業所「ワークスペースきらり」では、VRを活用した職業訓練を導入。実際の職場を疑似体験できるシステムにより、利用者が安心して就労に向けた準備を進めることが可能になりました。これまでは実際の現場に行かないと経験できなかった作業を、事業所内で体験できるようになったのです。

また、東京都内の「テックサポート未来」では、タブレット端末を活用したデジタルイラスト制作に特化。障がいのある方のクリエイティブな才能を活かし、企業からのイラスト制作依頼を受けています。従来の紙媒体では難しかった修正や複製も容易になり、クライアントの要望に柔軟に対応できるようになりました。

音声認識技術の活用も広がっています。言語障がいがある方でも、特殊なアルゴリズムを用いた音声認識システムにより、コミュニケーションの幅が広がった事例も。神奈川県の「コミュニティスペースみらい」では、このシステムを活用した電話対応業務を請け負い、新たな就労機会を創出しています。

さらに注目すべきは、遠隔就労の可能性です。静岡県の「リモートワークスおひさま」では、在宅でもできるウェブサイト制作やデータ入力業務を提供。身体的な理由で通所が困難な方も、自宅から仕事に参加できるようになりました。

これらの技術革新は単なる業務効率化だけでなく、障がいのある方の可能性を広げ、より多様な仕事へのアクセスを実現しています。テクノロジーの進化により、B型事業所での就労支援はますます多様化・高度化しており、社会参加の新たな形を示しています。

障がいのある方が「できない」と感じていた作業を「できる」に変えるデジタルツールの導入が、B型事業所で大きな変革をもたらしています。特に注目すべきは、一人ひとりの特性に合わせてカスタマイズされたデジタル支援ツールの存在です。

例えば大阪府のB型事業所「ハートフルワーク」では、読み書きに困難を抱える利用者向けにテキスト読み上げアプリを導入。これにより作業マニュアルの理解度が飛躍的に向上し、自立した業務遂行が可能になりました。また、手先の細かい動きが難しい方には、タブレット上の専用アプリで作業工程をシンプル化。タッチ操作だけで複雑な作業が完結できるようになったのです。

愛知県の「みらい工房」では、コミュニケーションに課題を持つ利用者向けにAIチャットボットを活用。質問や不安を言葉にすることが難しい方でも、あらかじめ設定された選択肢から自分の状態を選ぶだけで、適切なサポートを受けられるシステムを構築しています。

注目すべきは、これらのテクノロジー導入によって生まれた「成功体験」の循環です。一つの「できる」が自信となり、新たな挑戦意欲を生み出しています。実際、ICT支援ツールの導入後、多くの事業所で利用者の工賃アップや作業効率の向上が報告されています。

東京都の「テクノサポート」では、VRを活用した職業訓練プログラムを実施。実際の職場環境を仮想空間で体験することで、就労への不安を軽減し、現場でのスムーズな適応を実現しています。

重要なのは、テクノロジーはあくまでも「支援ツール」であり、それを使いこなすための丁寧な指導と環境整備が不可欠だという点です。最先端のシステムよりも、使いやすさと継続性を重視した選択が成功の鍵となっています。

現在、多くのB型事業所では国や自治体の助成金を活用し、デジタルツールの導入を積極的に推進。「できない」を「できる」に変える取り組みが、障がいのある方の可能性を広げ、社会参加への新たな道を切り開いています。

障がいのある方々がIT技術を活用することで、これまで以上に多様な仕事に携わることができるようになっています。特にB型就労支援事業所では、個々の特性に合わせた独自のIT活用法が次々と生み出されています。

例えば、知的障がいのある方でも直感的に操作できるタブレットを使った作業工程管理や、身体障がいのある方のためのカスタマイズされた入力デバイスの導入など、テクノロジーが障壁を取り除いています。京都市のB型事業所「ぱれっと」では、写真編集ソフトを活用して商品カタログの作成を請け負う事業を展開。参加者の細部へのこだわりや集中力の高さが、高品質な成果物として評価されています。

また、音声認識技術を活用したテキスト入力は、上肢に障がいのある方の可能性を大きく広げました。福岡県の「ハートフルワーク」では、この技術を使ってウェブコンテンツ作成や文字起こし業務を行い、クライアントからの信頼を獲得しています。

発達障がいのある方の中には、プログラミングの論理的思考に適性を持つ方も多く、埼玉県の「テクノサポート」ではJavaScriptやHTMLなどの基礎から学べるカリキュラムを提供。受講者の中からはフリーランスとして独立する方も現れています。

B型事業所でのIT活用の最大の魅力は、一人ひとりの「できること」に焦点を当て、それを最大限に生かせる環境づくりにあります。たとえばチーム制を採用し、デザイン、コーディング、テスト工程などを分担することで、個々の得意分野を活かした協働作業が可能になります。

最近では、クラウドソーシングプラットフォームを通じた在宅ワークの機会も増加しており、移動が困難な方でも安定した収入を得られるようになってきました。大阪の「ワークハピネス」では、メンバーがクラウドソーシングサイトで受注したデータ入力や画像処理の仕事を、サポートスタッフのバックアップを受けながら進める体制を構築しています。

B型事業所におけるIT活用は、単に「作業」を提供するだけではなく、障がいのある方が社会とつながり、自己実現を図る重要な手段となっています。テクノロジーの進化とともに、今後さらに多くの可能性が広がることが期待されます。

「息子の将来を考えると夜も眠れませんでした」と語るのは、知的障がいと自閉症のある悠太さん(仮名)の母親です。学校卒業後の進路について悩んでいた彼女の表情が明るく変わったのは、地域のB型事業所「テクノサポート」の見学がきっかけでした。

ここでは障がいのある方々がタブレットやAIアシスタントなどの最新テクノロジーを活用し、それぞれの特性に合わせた作業に取り組んでいます。言葉でのコミュニケーションが難しい利用者も、専用アプリを通じて自分の意思を表現できるようになり、作業効率も大きく向上しました。

特に注目すべきは、保護者の意識変化です。「子どもが社会から取り残されるのではないか」という根深い不安が、テクノロジーという新たな可能性によって希望へと変わりつつあります。ある母親は「息子がプログラミングに興味を持ち、簡単なゲーム制作までできるようになりました。これが将来の仕事につながるかもしれない」と目を輝かせます。

京都大学の研究チームによる調査では、適切な技術支援を受けた障がい者の就労継続率は約40%向上したというデータもあります。重要なのはマッチングであり、一人ひとりの特性を理解した上での技術導入です。

全国の先進的なB型事業所では、VRを活用した職業訓練や、音声認識技術による作業支援など、多様な取り組みが始まっています。NPO法人「テクノロジーアクセシビリティ支援センター」の松田代表は「障がいは個性であり、テクノロジーはその個性を活かす道具です。親御さんにも、お子さんの可能性を狭めないでほしい」と語ります。

親の不安が希望に変わるきっかけは、子どもの新たな一面を発見することにあります。事業所のイベントで、これまで人前で話すことが苦手だった利用者が、自作のアプリについてプレゼンテーションを行う姿に、多くの親が涙を流したといいます。

テクノロジーは万能ではありません。しかし、適切に活用することで、障がいのある方々の可能性を広げ、親御さんの心配を和らげる強力なツールになり得ます。今、全国のB型事業所でこの「希望の連鎖」が静かに、しかし確実に広がっています。

デジタル技術の急速な発展により、障がいのある方の就労環境は大きく変わりつつあります。特にB型事業所では、テクノロジーを活用した新しい就労支援の形が生まれています。従来の軽作業中心から、ITスキルを活かした付加価値の高い仕事へとシフトしているのです。

例えば、東京都渋谷区のB型事業所「ウェブスクエア」では、利用者がWebデザインやプログラミングを学び、実際の企業案件を受注しています。特別なデバイスやソフトウェアを活用することで、身体の不自由さを感じることなく高度な作業が可能になっているのです。

また、大阪市のB型事業所「デジタルワークス」では、AIを活用した音声入力システムを導入し、手の不自由な方でも効率的にデータ入力ができる環境を整備。これにより、一般企業からのデータ処理業務の受注が増加し、利用者の工賃アップにつながっています。

テクノロジーの活用は工賃面だけでなく、働きがいにも大きく影響しています。神奈川県川崎市のB型事業所「テックサポート」の利用者は「自分のスキルが社会で役立つ実感が持てるようになった」と語ります。デジタルスキルの習得が自信につながり、就労継続や一般就労への意欲向上にもつながっているのです。

さらに注目すべきは、リモートワークの可能性です。移動が困難な重度障がいのある方でも、自宅からB型事業所のプロジェクトに参加できるシステムを構築している事業所が増えています。福岡市の「リモートワークス」では、VR技術を活用したバーチャル事業所を運営し、物理的な制約を超えた就労支援を実現しています。

一方で課題も存在します。デジタル機器の導入コストや支援員のITスキル不足、利用者の個人差に合わせたカリキュラム開発などが挙げられます。これらを解決するため、行政や民間企業との連携も活発化しています。

Microsoft社のアクセシビリティ部門では、B型事業所向けの特別プログラムを提供し、低コストでソフトウェアを導入できる支援を行っています。また、NPO法人「テクノロジーアクセス」は、全国のB型事業所の支援員向けにITスキル研修を実施し、デジタル技術を活用した支援のノウハウを広げる取り組みを展開しています。

テクノロジーとB型事業所の融合は、障がいのある方の可能性を広げるだけでなく、多様な働き方を実現する社会モデルを示しています。今後さらに発展が期待される分野であり、継続的な支援と革新が求められています。

あなたの選ぶ 社会へのかけ橋

障がいを持つ方と社会をつなぐ“かけ橋”となり、一般社会の中で活躍するための継続的な支援を実施しています。