「障がいがある子どもの将来」って、親としていつも頭の片隅にあるよね。「この子が大人になったら、どうやって生きていくんだろう?」「私がいなくなった後、誰が支えてくれるんだろう?」そんな不安、私も抱えていました。

でも、なないろグループホームと就労継続支援B型に出会ってから、その不安が希望に変わったんです。障がいがあっても「働く」という当たり前の喜びを感じ、少しずつ自立への道を歩む我が子の姿に、毎日感動しています。

この記事では、実際に子どもがなないろのサービスを利用して変わっていった体験談をリアルにお伝えします。「うちの子には無理かも」と思っていた就労の可能性が広がり、親子共に成長できた日々を綴っていきます。

もし障がいのあるお子さんの将来に不安を感じているなら、ぜひ最後まで読んでみてください。なないろが提案する生活と就労の一体型サポートは、きっとあなたにとっても新しい選択肢になるはずです。

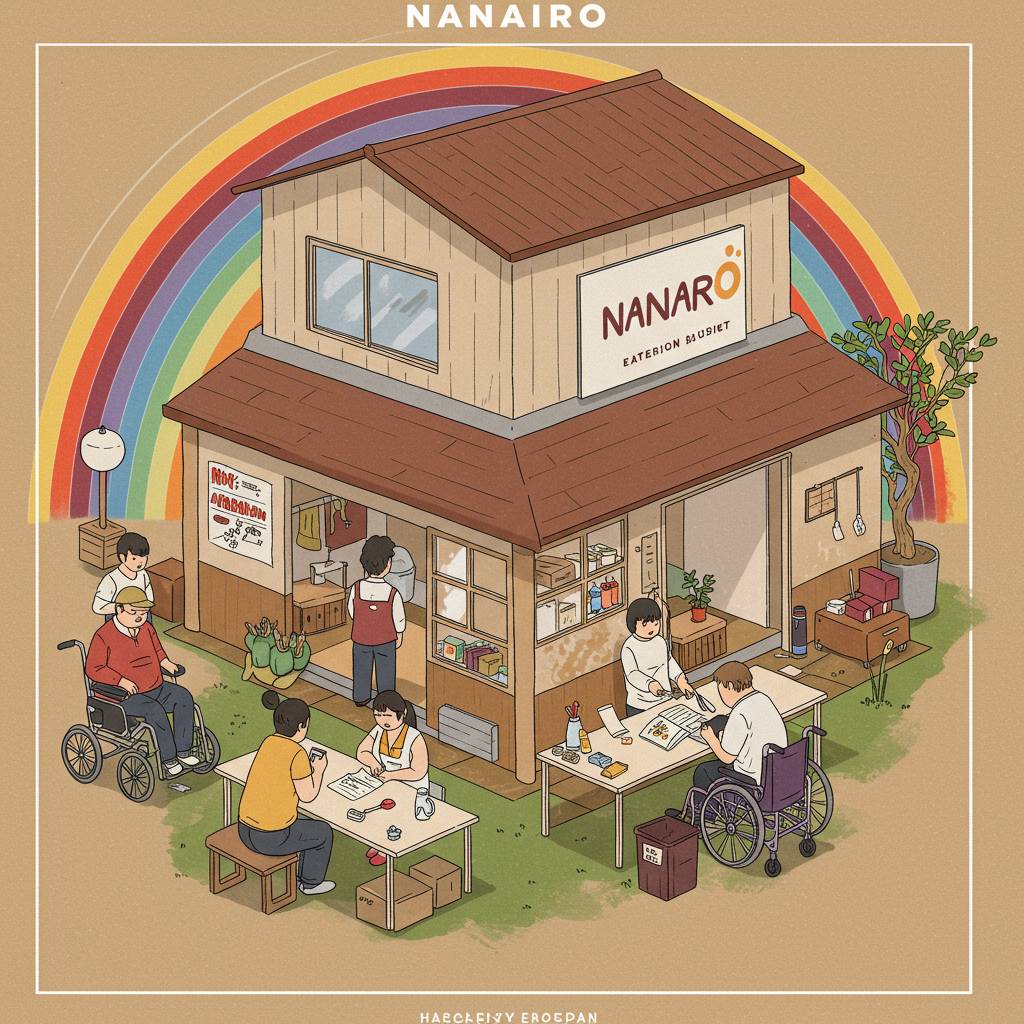

障がい者の就労支援に新たな風を吹き込む取り組みが注目を集めています。その中心となっているのが「なないろグループホーム」です。従来の支援の枠を超え、障がいのある方々の「働きたい」という思いに寄り添った革新的なアプローチを実践しています。

なないろグループホームでは、入居者一人ひとりの特性や能力に合わせた就労プログラムを提供。「できないこと」ではなく「できること」に焦点を当て、それぞれの強みを活かした職業訓練を行っています。例えば、細かい作業が得意な方はハンドメイド製品の製作、コミュニケーションが得意な方は接客業務など、個性を最大限に発揮できる環境づくりに力を入れています。

特筆すべきは地域企業との連携体制です。地元の飲食店、小売店、製造業など多様な業種と協力関係を構築し、実際の職場体験の機会を豊富に設けています。これにより、保護された環境だけでなく、実社会での就労に必要なスキルや心構えを自然と身につけることができるのです。

「働く」ということは単にお金を稼ぐ以上の意味があります。社会とのつながり、自己実現、生きがいの創出など、人生の質を高める重要な要素です。なないろグループホームの支援により、多くの障がい者が「働く喜び」を発見し、自信を持って社会参加を実現しています。

就労後のフォローアップ体制も充実しており、職場での悩みや困りごとに迅速に対応。雇用主側へのサポートも行うことで、持続可能な就労環境の構築に貢献しています。こうした総合的なアプローチが、障がい者の就労継続率の向上にもつながっているのです。

なないろグループホームの取り組みは、障がい者福祉における新たなモデルケースとして全国から注目を集めています。「障がい」と「就労」の関係性を再定義し、誰もが自分らしく働ける社会の実現に大きく貢献しているのです。

息子が20歳を迎え、「親亡き後」の生活を考え始めた頃、知人から紹介されたのが「なないろグループホーム」でした。障がいのある子を持つ親として、子どもの自立は常に頭の片隅にある課題。しかし実際に踏み出す一歩は、想像以上に勇気がいるものです。

まず驚いたのは、なないろグループホームの温かな雰囲気。コンクリート打ちっぱなしの無機質な施設をイメージしていましたが、実際は木のぬくもりを感じる内装で、共有スペースには利用者さんの作品が飾られていました。職員の方々も利用者一人ひとりの名前を呼び、自然な会話を交わしています。

息子は自閉症と知的障がいがあり、コミュニケーションに不安がありましたが、体験入居では想像以上に落ち着いた様子。同年代の仲間がいる環境が、彼にとって心地よく感じられたようです。

グループホームの見学と並行して、就労支援B型事業所「なないろワークス」も体験。ここでは主に軽作業や農作業などを通じて、働く喜びを感じられるプログラムが組まれています。息子が特に興味を示したのは、地元企業からの受託作業である部品の組み立て。細かい作業が得意な彼の特性が活かせる場所だと感じました。

なないろグループホームと就労支援B型の連携が素晴らしいのは、生活と仕事の両面からサポートが受けられる点。朝の準備から夜の生活習慣まで、自立に必要なスキルを段階的に身につけられるよう配慮されています。

体験を通して気づいたのは、「保護」ではなく「自立支援」を大切にする姿勢。できないことをサポートするだけでなく、できることを増やしていく視点が随所に感じられました。

実際、入居して3ヶ月が経った今、息子は自分で洗濯を干したり、簡単な調理を手伝ったりと、家にいた頃には見られなかった成長を見せています。就労支援B型では月に2万円ほどの工賃を得て、自分のお小遣いを管理する経験も積んでいます。

親として最も嬉しかったのは、「ママ、ここ楽しい」と満面の笑顔で話してくれたこと。子どもの幸せな表情を見られることが、親にとっての何よりの安心です。

なないろグループホームと就労支援B型の利用には、障害福祉サービス受給者証が必要です。申請から利用開始までには時間がかかりますので、興味のある方は早めに市区町村の障害福祉課への相談をおすすめします。

子どもの自立は、親にとっても大きな挑戦。不安や迷いは尽きませんが、一歩踏み出してみると新たな可能性が広がっています。親子でともに成長できる貴重な機会となりました。

なないろグループホームでは、利用者一人ひとりの「できる」を大切に育てています。朝の身支度から夕食の準備、休日の過ごし方まで、日常生活のあらゆる場面が成長の機会となっているのです。

「最初は自分で洗濯物を干すことさえ難しかったAさんが、今では職場での仕事も任されるようになりました」と支援員は語ります。なないろの特徴は、生活支援と就労支援が一体となっている点。朝の通勤準備から、仕事から帰った後の疲労回復まで、24時間のサポート体制が整っています。

就労面では、地元のスーパーマーケットや飲食店、清掃会社など多様な職場と連携。利用者の特性に合わせた仕事のマッチングを大切にしています。例えば、集中力に優れたBさんはスーパーの品出し担当として高い評価を得ています。人と接することが得意なCさんは、カフェでの接客業務で笑顔を振りまいています。

なないろの就労支援の特徴は「ステップアップ方式」にあります。簡単な作業からスタートし、少しずつ難易度や責任を上げていくことで、自信と能力を同時に育てているのです。「できた!」という成功体験の積み重ねが、新しいチャレンジへの原動力になります。

就労先での定着率の高さも注目ポイント。これは単に職場に通うだけでなく、グループホームでの生活面でのサポートがあるからこそ。仕事の悩みを相談できる環境や、体調管理のサポートが、長く働き続ける力になっています。

「うれしかったのは、給料で家族にプレゼントを買えたこと」と語る利用者もいます。経済的自立は、自己肯定感の大きな源泉になっているのです。

なないろグループホームは単なる住まいの場ではなく、共に成長し、社会とつながる拠点となっています。「できる」が増える喜びは、利用者自身はもちろん、支援者や地域社会にも広がっているのです。

子どもの自立と将来は、すべての親にとって大きな関心事です。特に障がいのあるお子さんを持つ親御さんなら、「将来、我が子は一人で生きていけるだろうか」という不安を抱えていることでしょう。なないろグループホームでは、そんな親御さんの思いに寄り添いながら、障がいのある方の自立と就労を総合的にサポートしています。

なないろの特徴は、単なる生活支援にとどまらない包括的なアプローチにあります。グループホームでの日常生活スキルの習得から始まり、個々の能力や適性に合わせた就労訓練、そして実際の就労までをシームレスにサポート。親御さんが最も心配される「子どもの将来」を具体的な形で示してくれるのです。

特に注目すべきは、入居者一人ひとりに寄り添ったカスタマイズされたプログラム。例えば、コミュニケーションが得意な方にはサービス業への就労を、手先が器用な方には製造業での活躍を視野に入れた支援を行っています。これにより、障がいがあっても「働ける喜び」を実感できる環境が整えられているのです。

また、なないろでは親御さん向けの定期的な相談会や情報交換会も実施。同じ悩みを持つ親同士のネットワークづくりも支援しており、「子どもの自立」という大きな課題に親も孤立せずに向き合えるようになっています。

実際に、なないろの支援を受けて就労した方の例では、スーパーマーケットでの品出し業務に就き、5年以上安定して働き続けているケースや、カフェでのホールスタッフとして顧客から高い評価を得ている方もいます。こうした成功事例は、親御さんにとって何よりの希望となるでしょう。

なないろの支援の根底にあるのは「障がいがあっても、適切な環境と支援があれば自分らしく生きられる」という確固たる信念です。子どもの将来を心配する親御さんこそ、一度なないろの取り組みに触れてみることをおすすめします。子どもの可能性が広がる新たな一歩となるかもしれません。

発達障害を持つ息子の将来に不安を抱えていた私たち家族。毎日の生活がストレスの連続で、このままでは親子ともに疲弊してしまうと感じていました。そんな時、地域の支援センターで紹介されたのが「なないろグループホーム」と併設の就労継続支援B型事業所でした。

入居から半年、息子の表情が明るく変わっただけでなく、私たち家族の生活も大きく変化しました。以前は朝の準備だけで1時間以上かかっていたのが、今では自分で時間を管理し、身支度を整えて就労支援施設に向かうようになりました。

なないろグループホームの特徴は、生活支援と就労支援が一体となったプログラムにあります。食事の準備や掃除など基本的な生活スキルの習得から始まり、得意な作業を見つけて伸ばしていく個別支援計画が充実しています。息子は手先が器用なことを活かし、現在はパン工房での仕事に取り組んでいます。

就労継続支援B型では、一人ひとりのペースに合わせた作業環境が整っており、無理なく働くことができます。月に1万円程度ですが、工賃が発生することで「自分も社会の役に立っている」という実感が生まれ、自己肯定感が高まっているのを感じます。

何より驚いたのは、支援スタッフの専門性の高さです。発達障害や知的障害への理解が深く、一人ひとりの特性に合わせたコミュニケーションを心がけています。トラブルが起きても冷静に対応し、本人の自尊心を傷つけない配慮がなされています。

家族会も定期的に開催され、同じ悩みを持つ親同士のつながりができたことも大きな支えになっています。「障害があっても地域で当たり前に暮らす」という理念が、単なる言葉ではなく実践されている場所に出会えたことは、私たち家族にとって大きな転機となりました。

迷っている方へのアドバイスとしては、まずは見学から始めてみることをおすすめします。実際の雰囲気や支援内容を知ることで、自分の家族に合った選択ができるはずです。就労継続支援B型とグループホームの連携がある施設は、生活と仕事の両面からサポートを受けられる大きなメリットがあります。

息子は今、「将来はパン職人になりたい」と新しい夢を語るようになりました。障害があっても、適切な環境と支援があれば可能性は無限に広がります。なないろグループホームとの出会いが、我が家にもたらした最大の贈り物は「希望」だったのかもしれません。

あなたの選ぶ 社会へのかけ橋

障がいを持つ方と社会をつなぐ“かけ橋”となり、一般社会の中で活躍するための継続的な支援を実施しています。