「使えない」って言われ続けて、本当に自分がダメな人間なんじゃないかって思ってました。特にパソコンは苦手中の苦手。でも今じゃエクセルも使えるし、ワードで文書だって作れるようになったんです!この変化のきっかけは障がい者グループホームと就労継続支援B型施設との出会いでした。

障がいがあっても、自分らしく生きられる場所。そんな場所を探していた時に見つけたのが株式会社Preferlink(7iro.link)が運営する施設でした。「もう無理」と何度思ったか分からないけど、今では自信を持ってパソコンに向かえています。

グループホームでの暮らしとB型施設での活動が、どうして私のようなパソコン音痴を変えることができたのか?家族も驚くほどの変化があった理由や、障がいがあっても自分の可能性を広げられた体験談をお伝えします。

障がいのある家族の将来に不安を感じている方、就労に悩んでいる方、「うちの子にパソコンなんて無理」と思っている方に特に読んでほしい記事です。私の経験が、同じ悩みを持つ誰かの一歩を後押しできれば嬉しいです!

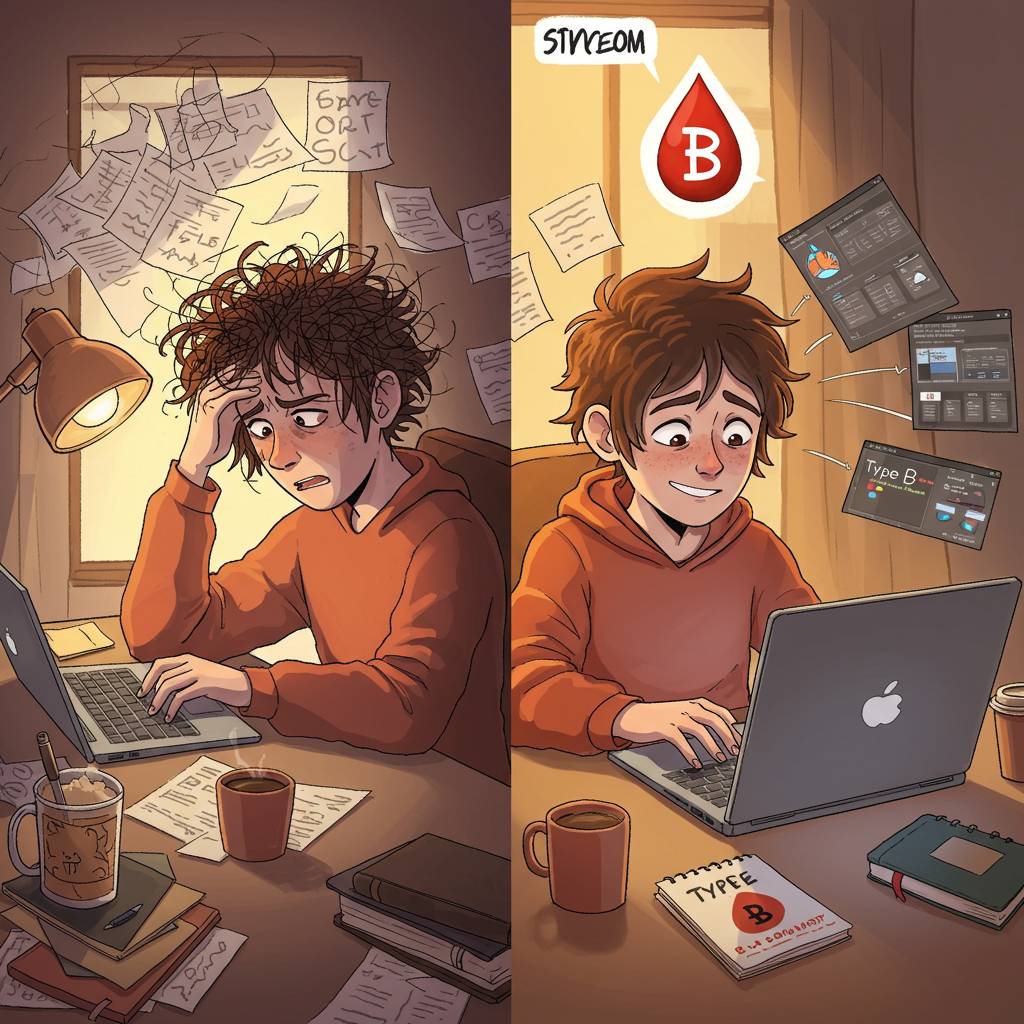

「どうせあなたはB型だから、細かい作業は無理よ」そんな言葉を何度聞いたことでしょう。血液型占いが好きな上司からの一言が、私のパソコンスキル向上への第一歩でした。確かに私はB型。自由奔放で計画性がないと言われる血液型です。エクセルの表を見ただけで目が回り、パワーポイントは開くだけで冷や汗が出る日々。同僚からは「あなたにパソコン作業は向いていない」と言われ続けてきました。

転機は突然訪れました。大切なプレゼン資料を任された時、「これが最後のチャンス」と思い切ってオンライン講座に申し込んだのです。驚いたことに講師は「血液型は関係ない。大事なのは作業の細分化と自分なりのルーティン作り」と言いました。

B型の私に合った学習法は、短時間集中と視覚化でした。エクセル関数を覚えるのに擬人化して覚える方法や、ショートカットキーをカラフルなポストイットに書いて画面に貼るなど、自分なりの工夫を始めました。特に効果的だったのは「25分集中、5分休憩」のポモドーロテクニック。B型の飽きっぽさを逆手に取った方法です。

そして3ヶ月後、かつて「使えない」と言われた私が、部署で一番効率的なエクセル資料を作成できるようになっていました。血液型に関係なく、自分の特性を活かした学習方法を見つければ、誰でもパソコンスキルを向上させることができるのです。

今では「B型だからこそできる」発想の転換や柔軟な対応力を活かして、他の人が思いつかないような資料デザインや効率的なデータ処理方法を考案しています。「使えない」という言葉をバネに、今では社内のパソコン研修も担当するようになりました。

あなたも何かで「向いていない」と言われたことはありませんか?それはきっと、あなた自身のスタイルをまだ見つけていないだけかもしれません。

障害者グループホームに入居したことは、私のパソコンスキル向上において大きな転機となりました。それまでは「使えない」というレッテルを貼られ続けてきた私ですが、実はこの環境こそが成長の土壌になったのです。

グループホームでは、パソコンが共有スペースに設置されていました。最初は他の入居者が使うのをただ眺めているだけでしたが、夜間は比較的空いていることに気づきました。人目を気にせず、自分のペースで操作できる時間が確保できたのです。

特に影響が大きかったのは、支援員の方々の存在です。彼らは私が「できない」と思い込んでいることに対して「やってみよう」と背中を押してくれました。特に松本さんというスタッフは、元SEということもあり、初心者でも理解できるよう噛み砕いて説明してくれたのです。

また、同じB型事業所に通う仲間からの刺激も大きかったです。同じ障害を持つ人がワードやエクセルを使いこなしている姿を見て「自分にもできるかもしれない」という希望が生まれました。そして何より、生活リズムが整ったことで学習に集中できる環境が整いました。

グループホームでは、入居者同士の交流もあります。私はパソコンの操作方法を教えてもらう代わりに、得意な料理を振る舞うなど、互いに助け合う関係を築くことができました。この「教える-教わる」の関係性が、私のスキル向上を加速させたと感じています。

さらに、施設には定期的にボランティアのパソコン講師が来ていました。この方のおかげで、単なる操作方法だけでなく、ショートカットキーの活用など効率的な使い方も学べました。誰かに教わることの大切さを、ここで痛感したのです。

グループホームという環境は、私にとって「失敗してもいい場所」でした。家族の目がない分、「使えない」というプレッシャーから解放され、思い切った挑戦ができたのです。そして小さな成功体験を積み重ねることで、自信も徐々に育っていきました。

このように、障害者グループホームでの生活環境が、私のパソコンスキル向上の大きな原動力となりました。サポートしてくれる人々の存在、適切な学習環境、そして何より「できる」という自信の芽生えが、私のPC技術を開花させたのです。

「パソコン、触るのも怖い」そんな気持ちで障害者就労継続支援B型事業所に通い始めたことを今でも鮮明に覚えています。画面を開くたび緊張し、キーボードを叩くたび間違いを恐れていました。でも今では事務作業を任され、施設の広報資料まで作成しています。この変化は決して一朝一夕ではありませんでした。

B型事業所「ワークステップ」で出会ったパソコン講座が転機でした。ここでは「できない」ことを責めるのではなく、「できるようになるまで」サポートしてくれる環境がありました。講師の田中さんは「パソコンは道具。使いこなせるかは練習次第」と何度も励ましてくれました。

最初は文字入力から始め、ワードやエクセルの基本操作を少しずつ学びました。他の利用者と一緒に学ぶことで「自分だけじゃない」という安心感も生まれました。特に効果的だったのは実践的な課題。施設のお知らせ文書作成や、利用者の作業記録表の入力など、実際に必要とされる作業を通して学んだことで、スキルが定着していきました。

パソコンスキルが向上するにつれて、施設内での役割も変わってきました。最初は単純な入力作業だけでしたが、今では施設のブログ更新や、イベントのチラシ作成まで任されるようになりました。先日は「あなたが作ったチラシを見て来ました」というお客さんがいて、言葉にできない喜びを感じました。

B型事業所での経験を通して気づいたことは、「パソコンが苦手」は固定的なレッテルではないということ。適切な環境と段階的なサポート、そして何より「できるようになりたい」という気持ちがあれば、誰でも変われるのです。

現在は週3日、一般企業のデータ入力業務も請け負っています。これは施設外就労としてB型事業所が企業と連携して実現したもの。まだまだ一般就労へのハードルは感じますが、「使えない」と思われていた自分がここまでできるようになったことが、何よりの自信になっています。

パソコンスキルは単なる技術ではなく、新たな可能性を開く鍵でした。B型事業所でのサポートを受けながら、自分のペースで成長できたことに感謝しています。これからも一歩ずつ、新しいスキルを身につけていきたいと思います。

グループホームに入居して3ヶ月が経った頃、大きな変化が訪れました。それまでパソコンの電源の入れ方すら怪しかった私が、徐々にデジタルスキルを身につけ始めたのです。

グループホーム「はなみずき」では、共有スペースにパソコンが設置されており、入居者は自由に使うことができました。最初は恐る恐るマウスに触れる程度だった私ですが、同じB型の先輩入居者から「最初は誰でも初心者だよ」と励まされ、少しずつチャレンジする勇気が湧いてきました。

特に転機となったのは、週に一度開催される「パソコン相談会」でした。NPO法人「デジタルライフサポート」のボランティアの方々が、私たちのペースに合わせて基本操作から教えてくださいました。「できない」ことを責めるのではなく、「できた」ことを一緒に喜んでくれる環境が、私の学ぶ意欲を大きく高めてくれました。

最初の成功体験は、家族へのメール送信でした。「元気にしています」というたった一行のメールに、母からは涙の返信が届きました。「あなたからメールが来るなんて信じられない」という言葉に、私自身も自分の成長を実感しました。

グループホームでの生活は規則正しく、午前中に作業所で働き、午後の自由時間にパソコンの練習をする習慣が自然と身についていきました。同じ目標を持つ仲間がいることも大きな励みになりました。

3ヶ月後には、インターネット検索、メール送受信、簡単な文書作成ができるようになり、6ヶ月後には自分の趣味に関するブログを開設するまでになりました。帰省した際、家族は私のパソコンスキルの向上に目を丸くしていました。

最も印象的だったのは、父が「お前にはできないと思っていた。申し訳なかった」と頭を下げてくれたことです。長年「使えない」というレッテルを貼られてきた私にとって、この言葉は大きな自信となりました。

グループホームでの生活がもたらした変化は、単なるパソコンスキルの向上だけではありません。「できない」と思い込んでいた自分の可能性を信じられるようになったことが、最大の収穫でした。

障害があっても、適切な環境と少しの勇気があれば、誰でも新しいことに挑戦し、成長することができます。私のデジタルスキル上達の裏には、失敗を恐れず、コツコツと継続する粘り強さと、それを見守り支えてくれる仲間の存在がありました。

就労への希望がほとんど消え失せていた頃、私は障害者就労継続支援B型施設の存在を知りました。何かのチラシで目にした「パソコンスキルが身につく」という文字が、微かな光のように感じられたのです。

最初の見学日、緊張で胸がいっぱいでした。ところが、施設に一歩足を踏み入れると、和やかな雰囲気に包まれていました。パソコン作業に集中する利用者の方々、丁寧に指導する支援員さん。「ここなら、私にもできるかもしれない」と思えました。

入所してすぐに気づいたのは、施設のカリキュラムが個人のペースに合わせて組まれていることでした。「できない」と決めつけず、一人ひとりの得意・不得意に合わせた支援プランが用意されていたのです。私のようなパソコン初心者でも、基礎からゆっくり学べる環境が整っていました。

最初はワープロソフトの基本操作からのスタート。キーボード配列に慣れることから始まり、徐々に文書作成へと進みました。つまずくたびに支援員さんが的確なアドバイスをくれます。「できない」と叱られるのではなく、「ここまでできたね」と認められる経験は、私の自信を少しずつ育ててくれました。

3ヶ月が経つ頃には、基本的な文書作成だけでなく、表計算ソフトの操作も学び始めました。数字の入力、簡単な関数の使い方、グラフ作成など、ビジネスで使えるスキルを着実に身につけていきました。「これなら事務の仕事も夢じゃないかも」と思えるようになったのです。

施設での大きな転機は、実務に近い形でのデータ入力業務を任されたときでした。地元企業からの受注で、商品リストのデータベース化を行うプロジェクト。初めは不安でしたが、これまで学んだスキルを活かし、チームの一員として貢献できました。仕事が評価され「あなたの入力は正確で助かる」と言われたときの喜びは忘れられません。

B型施設での1年間で、私のパソコンスキルは想像以上に向上しました。ワード、エクセルの基本操作はもちろん、パワーポイントでの簡単なプレゼン資料作成、インターネットでの情報収集とメール対応など、事務職に必要な基礎スキルを身につけることができました。

特に大きな成果は、施設内の広報誌作成を任されるようになったことです。文章を考え、写真を配置し、読みやすいレイアウトを工夫する—以前の私には想像もできなかった仕事です。自分の作った広報誌を手に取る利用者や職員の笑顔が、私の自信と誇りになりました。

B型施設での経験は、単にパソコンスキルを得ただけではありません。「自分にもできることがある」という自己肯定感、仕事を通じて誰かの役に立つ喜び、そして「次は何を学ぼう」という向上心を育んでくれました。「使えない」と思い込んでいた私が、パソコンを通じて自分の可能性を見出したのです。

現在は、B型施設で得たスキルを活かして、週3日のパートタイム事務職に就くことができました。職場の理解もあり、無理のないペースで働けています。パソコンの前に座ると、あの日B型施設の扉を叩いた自分の決断に感謝せずにはいられません。

人生に絶望していた私を変えたのは、B型施設での「できる」経験の積み重ねでした。誰かに「使えない」と言われても、自分のペースで成長できる場所があること、そして障害があっても社会とつながる方法があることを知ったのは、何よりの財産です。諦めかけていた就労への希望は、今では確かな現実になりました。

あなたの選ぶ 社会へのかけ橋

障がいを持つ方と社会をつなぐ“かけ橋”となり、一般社会の中で活躍するための継続的な支援を実施しています。